中秋月满照庭芳

文脉流淌韵自长

稚子巧手裁灯影

中华雅韵润校园

“但愿人长久,千里共婵娟”,中秋月满之时,文脉悄然流淌。9月29日午间,我校的“衡阳晚报”小记者们相聚各班教室,一场以“情满中秋•巧手传承”为主题的传统文化体验活动温情启幕。孩子们用稚嫩的双手做花灯、以纯粹的童心写灯谜、借经典的诗句抒情怀,让“天涯共此时”的中秋意韵在校园里焕发别样生机。

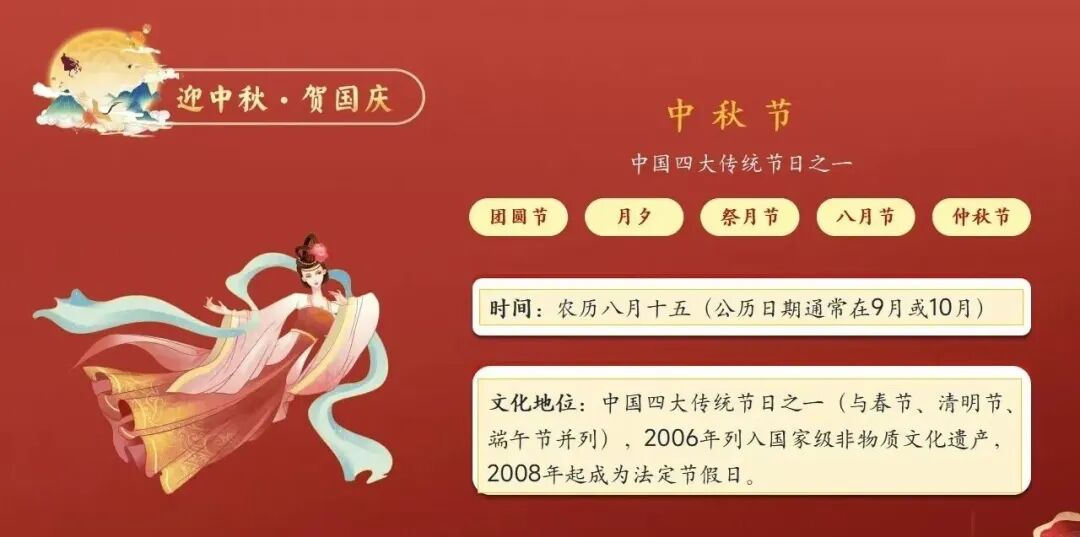

知中秋•文化导入

活动伊始,“知中秋·文化导入”环节,便将文化氛围感拉满。老师们不仅讲述了嫦娥奔月、吴刚伐桂的传说,还细数了吃月饼、赏明月的习俗渊源,更以“三五夜中新月色,二千里外故人心”点明中秋“团圆”与“思念”的核心意涵。小记者们听得入神,不时举手追问“月亮上真的有玉兔吗?”“古人为什么要在中秋写诗呀?”,对传统文化的好奇与喜爱在问答间悄然萌芽。

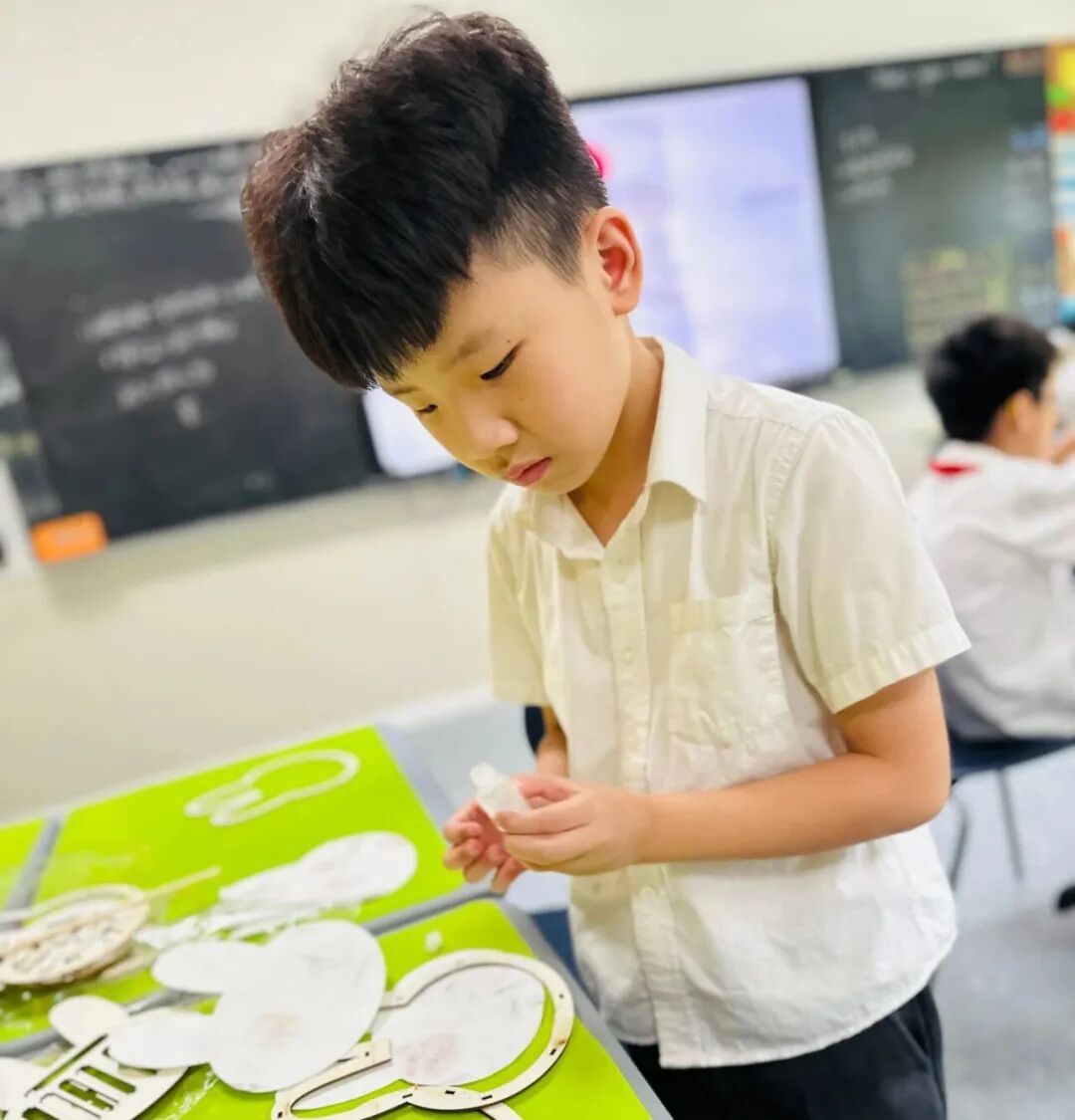

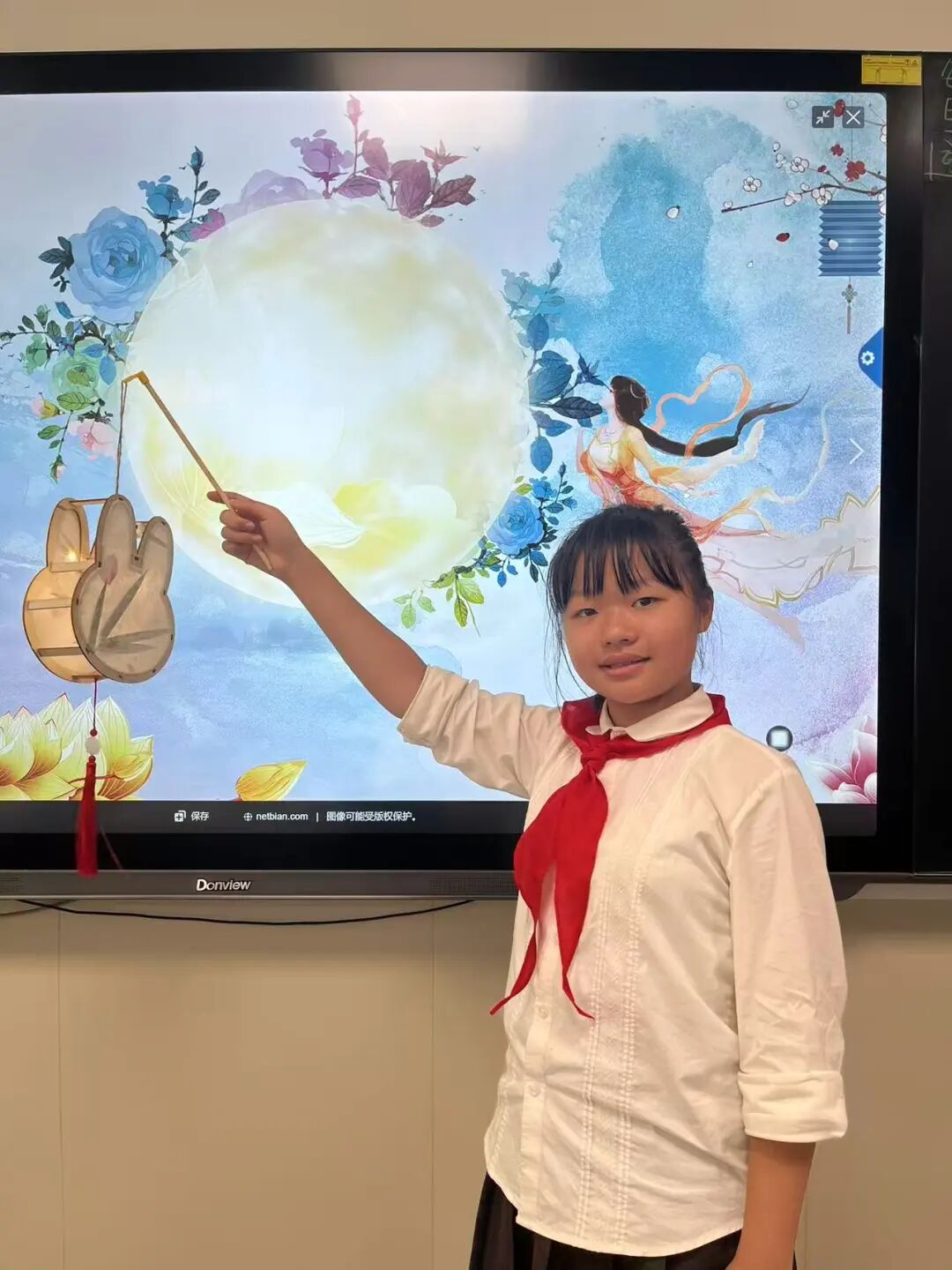

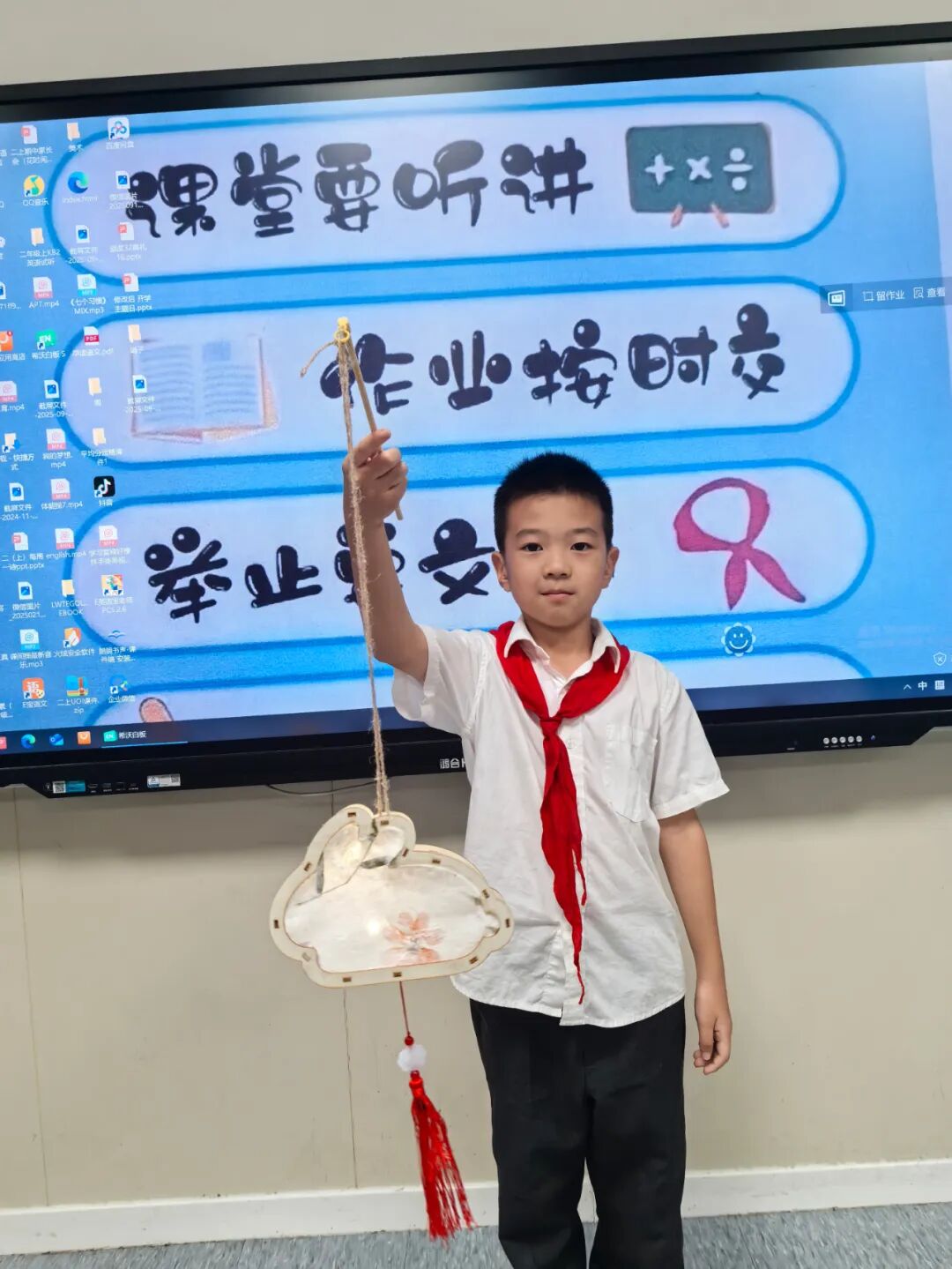

做花灯•巧手体验

“做花灯·巧手体验”环节,堪称一场“指尖上的中秋”。分发材料后,小记者们瞬间化身“小小手作匠”,折、粘、穿线,动作有条不紊,小心翼翼地拼接竹篾框架、粘贴彩纸灯面,指尖翻飞间,或圆或方的花灯渐渐有了模样。

咏中秋•诗词诵写

紧接着,大家重温“床前明月光,疑是地上霜”“小时不识月,呼作白玉盘”“海上生明月,天涯共此时”“露从今夜白,月是故乡明”等经典咏月诗句,在朗朗书声中感受文字里的中秋意境,文化氛围在诗词与花灯中进一步升温。老师带领大家吟诵经典咏月诗句,孩子们跟着节奏轻晃脑袋,让诗中的月色与手中的花灯相映成趣。随后,大家在花灯上绘画、写诗,让每一盏花灯都成了“藏着诗与情的文化载体”。

趣分享•花灯寄情

活动尾声的诗作分享环节,更显童真与真挚。有小记者站起来念出自己的短句:“花灯亮堂堂,全家坐桌旁”,稚嫩的语言里满是对团圆的期待;也有孩子模仿李白的诗,轻声念道:“今日月又圆,我想爷爷奶奶”,字句间藏着对亲人的思念。当老师带头吟诵“举头望明月,低头思故乡”时,全场小记者齐声跟读,清亮的声音穿窗而出,与天边的流云相映,成了这个中秋最动人的回响。最后,全体小记者捧着亲手制作的花灯合影,一张张笑脸映着灯影,满是收获的喜悦——他们不仅带走了花灯、灯谜与诗句,更带走了对中秋文化的初印象。

此次活动,既是一次“沉浸式”的传统文化体验,更是一场“诗与灯”的美好相遇。小记者们在动手实践中提升了协作与表达能力,更在“诗月相融”的氛围里,触摸到了中华传统文化的温度。未来,香江水岸的“衡阳晚报”小记者团将继续以传统节日为纽带,推出更多文化活动,让孩子们在“读诗、知礼、践行”中,慢慢长成“腹有诗书气自华”的文化传承者。